新闻

首届传统医药证据科学大会(TES)在广州成功举办

8月16—17日,首届传统医药证据科学大会暨国际传统医学临床试验注册平台学术年会/中国中医药循证医学中心学术年会在广州成功举办。大会以“循证引领、聚智融合、创新实践”为主题,聚焦传统医药循证研究的前沿方向与核心议题聚焦传统医药循证研究的前沿方向与核心议题,邀请循证医学、人工智能、药物研发与监管等领域的国内外资深院士及行业专家进行交流分享。会议由中国中医科学院、国际传统医学临床试验注册平台、中国中医药循证医学中心主办,广州中医药大学第一附属医院承办。

大会邀请中国工程院院士、中国中医科学院名誉院长王永炎院士,中国工程院院士、国医大师、天津中医药大学名誉校长张伯礼院士,和中国工程院院士,中国中医科学院院长黄璐琦院士作为大会主席。大会设置一个主论坛、四个平行论坛、两个圆桌讨论、两个闭门会、一个主旨报告、一个院长圆桌以及一个高层次人才交流会。

大会邀请中国工程院院士、中国中医科学院名誉院长王永炎院士,中国工程院院士、国医大师、天津中医药大学名誉校长张伯礼院士,和中国工程院院士,中国中医科学院院长黄璐琦院士作为大会主席。大会设置一个主论坛、四个平行论坛、两个圆桌讨论、两个闭门会、一个主旨报告、一个院长圆桌以及一个高层次人才交流会。

一、主论坛

8月16日上午,中国工程院院士、国医大师、天津中医药大学名誉校长张伯礼,中国中医科学院首席研究员、中国工程院院士朱立国,第十二届国家药典委员会副主任委员赵军宁,中国中医科学院副院长杨洪军,河南中医药大学校长王耀献,中国药科大学校长郝海平,广州中医药大学校长王宏斌,广州中医药大学第一附属医院党委书记邝卫红,广州中医药大学第一附属医院院长李俊,联通数智医疗科技有限公司总经理高伟,天津中医药大学副校长张俊华,欧洲科学与艺术学院院士李梢,以及国家中医药管理局和广东省中医药局相关领导出席主论坛。此外,还有来自全国中医药、循证医学、人工智能等领域的200余位专家及学者参加本次学术盛会。

8月16日上午,中国工程院院士、国医大师、天津中医药大学名誉校长张伯礼,中国中医科学院首席研究员、中国工程院院士朱立国,第十二届国家药典委员会副主任委员赵军宁,中国中医科学院副院长杨洪军,河南中医药大学校长王耀献,中国药科大学校长郝海平,广州中医药大学校长王宏斌,广州中医药大学第一附属医院党委书记邝卫红,广州中医药大学第一附属医院院长李俊,联通数智医疗科技有限公司总经理高伟,天津中医药大学副校长张俊华,欧洲科学与艺术学院院士李梢,以及国家中医药管理局和广东省中医药局相关领导出席主论坛。此外,还有来自全国中医药、循证医学、人工智能等领域的200余位专家及学者参加本次学术盛会。

广州中医药大学第一附属医院党委书记邝卫红致辞

联通数智医疗科技有限公司总经理高伟致辞

广州中医药大学校长王宏斌致辞

世界卫生组织国际临床试验注册平台负责人瑞山·卡拉姆视频致辞

中国中医科学院副院长杨洪军致辞

中国科学院院士韩启德视频致辞

国医大师张伯礼院士致辞

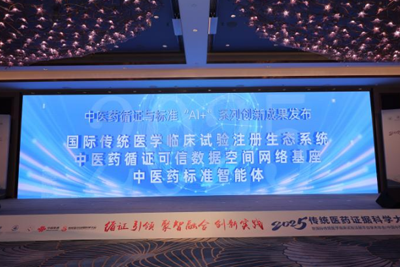

大会正式发布了中医药循证与标准“AI+”系列三大创新成果,一是涵盖内容智能解析、翻译语义映射、审核协同决策以及高质量临床研究方案自动生成的“国际传统医学临床试验注册生态系统”;二是中国中医药循证医学中心联合各分中心,打造临床数据互联互通、安全可信的“中医药循证可信数据空间网络基座”;“中医药循证可信数据空间网络基座”以及;三是兼具标准智能检索、标准精准推荐以及标准辅助起草功能的“中医药标准智能体”。此外,大会正式启动了中国中医药循证医学中心临床指南开发计划,该计划由中国中医药循证医学中心与国际高影响力期刊强强联合、共同发起,面向全球重大疾病和中医优势病种,遴选指南主题;携手世界卫生组织、GRADE工作组、Cochrane中国中心、Campbell中国联盟等全球顶尖方法学团队,汇聚中医与中西医结合领域的资深院士及知名临床专家,研发具有国际公信力和临床可执行的中西医结合权威指南。

中医药循证与标准"Al+"系列创新成果发布

中国中医药循证医学中心临床指南开发计划启动仪式

主旨报告环节,与会专家围绕循证医学的现状及发展,公开化透明化驱动传统医学证据质量提升,以及中药新药等内容作主题交流。

中国工程院院士朱立国作主旨报告

第十二届国家药典委员会副主任委员赵军宁作主旨报告

中国药科大学校长郝海平作主旨报告

天津中医药大学副校长张俊华作主旨报告

清华大学教授李梢作主旨报告

国际临床试验注册平台运营负责人史楠楠作主旨报告

加拿大皇家科学院院士、循证医学创始人戈登·亨利·盖亚特在线上报告

中国中医科学院学术处处长姚魁武主持

广州中医药大学第一附属医院院长李俊主持

二、主旨报告

17日上午,中国工程院院士、中国中医科学院院长黄璐琦以《数智循证医学:AI时代循证研究与实践新方向》为主题作主旨报告。

17日上午,中国工程院院士、中国中医科学院院长黄璐琦以《数智循证医学:AI时代循证研究与实践新方向》为主题作主旨报告。

中国工程院院士、中国中医科学院院长黄璐琦作主旨报告

三、平行论坛一:循证筑基·标准赋能

8月16日下午,平行论坛一以“中医药标准化共性技术与循证方法研究”为主题,紧扣中医药现代化发展的核心需求,围绕“证据生产—评价”与“标准指南研制—应用—推广”两大主线展开,系统探讨中医药特色证据体系构建与标准转化的全链条创新路径。

该邀请了来自全国中医药、循证医学等领域的八位知名专家学者、高校校长和医院院长作专题报告。各专家分享了循证与标准最新研究进展,并以肿瘤症状远程管理项目为例,探讨了国际循证方法对我国中医药发展的启示;并结合服务标准的循证评价、针灸戒毒的证据链构建以及中医临床结局评价体系建设等内容,展示了循证理念在标准制定与实践中的多维应用。与会专家的报告既聚焦中医药循证研究的前沿热点,又呈现了临床指南制订、标准方法应用和临床研究转化的最新成果,为中医药证据体系建设和标准化发展提供了新的思路与路径。此外,中国中医药循证医学中心代表以《中医药多场景循证指南制定方法与实践》为题进行了汇报,为循证指南方法在不同场景的推广应用提供了实践案例和经验分享。

8月16日下午,平行论坛一以“中医药标准化共性技术与循证方法研究”为主题,紧扣中医药现代化发展的核心需求,围绕“证据生产—评价”与“标准指南研制—应用—推广”两大主线展开,系统探讨中医药特色证据体系构建与标准转化的全链条创新路径。

该邀请了来自全国中医药、循证医学等领域的八位知名专家学者、高校校长和医院院长作专题报告。各专家分享了循证与标准最新研究进展,并以肿瘤症状远程管理项目为例,探讨了国际循证方法对我国中医药发展的启示;并结合服务标准的循证评价、针灸戒毒的证据链构建以及中医临床结局评价体系建设等内容,展示了循证理念在标准制定与实践中的多维应用。与会专家的报告既聚焦中医药循证研究的前沿热点,又呈现了临床指南制订、标准方法应用和临床研究转化的最新成果,为中医药证据体系建设和标准化发展提供了新的思路与路径。此外,中国中医药循证医学中心代表以《中医药多场景循证指南制定方法与实践》为题进行了汇报,为循证指南方法在不同场景的推广应用提供了实践案例和经验分享。

河南中医药大学校长王耀献作报告

海军军医大学第三附属医院副院长刘辉作报告

北京中医药大学中医脑病研究院院长高颖作报告

北京中医药大学国际循证中医药研究院副院长郝玉芳作报告

南京中医药大学中医药循证医学中心教授拜争刚作报告

广州中医药大学针灸大数据实验室负责人陆丽明作报告

州中医药大学第一附属医院白云医院党委书记刘凤斌作报告

中国中医药循证医学中心副研究员梁宁作报告

中国中医科学院学术处处长姚魁武主持

广州中医药大学第一附属医院副院长王大伟主持

圆桌讨论环节围绕“方法创新与期刊引领驱动临床试验质量提升”展开,聚焦临床研究“设计—注册—发表—应用”的全链条痛点深入交流。讨论邀请了国际传统医学临床试验注册平台运营负责人、临床研究专家和高质量期刊编辑等八位嘉宾参与,由姚魁武主持。讨论紧扣实践关切,深入探讨了如何通过临床试验注册规范筑牢科研伦理底线、以透明机制消解发表偏倚;如何借助方法学创新提升研究设计的科学性与严谨性,应对复杂医学问题;以及高质量期刊如何通过审稿标准和学术规范反向促进研究质量提升。与会专家一致认为,需多方协同、系统优化,推动形成更加开放、透明与高效的临床研究生态。

圆桌讨论嘉宾从左到右分别是:中国中医科学院学术处处长姚魁武,国际传统医学临床试验注册平台运营负责人史楠楠,四川大学华西医院华西期刊社教授张永刚,中医药期刊集群平台建设与运营管理负责人肖云,《中国中西医结合杂志(英文)》副主编、编辑部主任郭艳,《军事医学研究(英文)》《解放军医学杂志》执行总编、编辑部主任范晨芳,《中国中医基础医学杂志》《中医规范与标准(英文)》杂志社编辑部主任于峥,《药理学研究(英文)》杂志副主编李天,《中医杂志(英文版)》副主任庞丹丹

四、平行论坛二:智能驱动·证据破局

与此同时,平行论坛二以“中医药循证研究全链条智能化探索”为主题,紧扣中医药循证研究的质量提升与转化效率瓶颈,围绕人工智能技术在证据生成、评价与应用全链条中的赋能作用展开,系统探讨破解循证困境、重塑转化生态的创新路径。

邀请了来自全国中医药、循证医学及人工智能交叉领域的八位知名专家学者作专题报告。与会专家分别就人工智能在药学研究中的应用、大模型驱动的中医药智能体探索、数智技术推动循证研究全链条发展、数据驱动的中药成分结构—功能—靶标注释研究、SmartEBM工具包开发、人工智能中试基地助力循证研究、穴位自动定位方法、循证可信数据空间网络基座构建等方面,分享了最新研究成果与实践经验。专家报告既聚焦人工智能与中医药结合的前沿热点,又展示了循证研究在真实世界中的应用实践,为中医药循证研究的智能化发展提供了新的思路。此外,中国中医药循证医学中心代表以《中医药循证可信数据空间网络基座构建》为题进行了汇报,系统阐述了基座的总体设计思路与关键技术路径,展示了通过多层安全架构、隐私计算与区块链溯源等前沿技术打造安全、可信、可共享的中医药循证研究数智化基础设施的最新进展,为推动中医药循证研究高质量发展提供了有力支撑。

与此同时,平行论坛二以“中医药循证研究全链条智能化探索”为主题,紧扣中医药循证研究的质量提升与转化效率瓶颈,围绕人工智能技术在证据生成、评价与应用全链条中的赋能作用展开,系统探讨破解循证困境、重塑转化生态的创新路径。

邀请了来自全国中医药、循证医学及人工智能交叉领域的八位知名专家学者作专题报告。与会专家分别就人工智能在药学研究中的应用、大模型驱动的中医药智能体探索、数智技术推动循证研究全链条发展、数据驱动的中药成分结构—功能—靶标注释研究、SmartEBM工具包开发、人工智能中试基地助力循证研究、穴位自动定位方法、循证可信数据空间网络基座构建等方面,分享了最新研究成果与实践经验。专家报告既聚焦人工智能与中医药结合的前沿热点,又展示了循证研究在真实世界中的应用实践,为中医药循证研究的智能化发展提供了新的思路。此外,中国中医药循证医学中心代表以《中医药循证可信数据空间网络基座构建》为题进行了汇报,系统阐述了基座的总体设计思路与关键技术路径,展示了通过多层安全架构、隐私计算与区块链溯源等前沿技术打造安全、可信、可共享的中医药循证研究数智化基础设施的最新进展,为推动中医药循证研究高质量发展提供了有力支撑。

长江学者、海军军医大学现代中药研究中心主任张卫东作报告

中国中医科学院广安门医院党委书记刘震作报告

北京中医药大学东方医院院长商洪才作报告

长江学者、多靶标天然药物全国重点实验室常务副主任、中国药科大学教授杨华作报告

青年长江学者、兰州大学教授葛龙作报告

联通数智医疗科技有限公司首席医疗信息官朱艳春作报告

中国科学院深圳先进技术研究院研究员谢耀钦作报告

中国中医药循证医学中心助理研究员车前子作报告

中国中医科学院西苑医院苏州医院常务副院长刘玥主持

广州中医药大学第一附属医院副院长黄绍刚主持

论坛特别设置了圆桌讨论环节,围绕“人工智能时代下中医药发展的守正与创新”展开。讨论邀请了五位嘉宾,由黄绍刚主持。嘉宾们紧扣主题,深入探讨了人工智能在中医药循证研究中的应用场景、发展路径与潜在风险,强调在技术赋能的同时要坚守中医药核心理念,推动守正与创新的有机统一。

圆桌讨论从左到右分别是:中国科学院深圳先进技术研究院研究员谢耀钦、联通数智医疗科技有限公司首席医疗信息官朱艳春、海军军医大学现代中药研究中心主任张卫东、湖南省中医药研究院副院长喻翠云、兰州大学教授葛龙

五、闭门会:协同推进循证能力建设

8月16日晚上,中国中医药循证医学中心分中心工作会暨“中医药临床研究国际注册与循证实践多学科交叉创新团队”项目启动会及ICE-TIM工作会顺利召开。首批6家中国中医药循证医学中心分中心单位代表、5家国际循证传统医学技术共同体联合发起人和21家国家中医药传承创新中心单位代表等共计60余位专家或代表参会,国家中医药管理局科技司相关领导出席会议。会议由中国中医科学院副院长杨洪军主持。

8月16日晚上,中国中医药循证医学中心分中心工作会暨“中医药临床研究国际注册与循证实践多学科交叉创新团队”项目启动会及ICE-TIM工作会顺利召开。首批6家中国中医药循证医学中心分中心单位代表、5家国际循证传统医学技术共同体联合发起人和21家国家中医药传承创新中心单位代表等共计60余位专家或代表参会,国家中医药管理局科技司相关领导出席会议。会议由中国中医科学院副院长杨洪军主持。

中国中医药循证医学中心分中心工作会暨“中医药临床研究国际注册与循证实践多学科交叉创新团队”项目启动会合影

会议围绕中国中医药循证医学分中心建设方案、建设任务等以及中医药临床研究国际注册与循证实践多学科交叉创新团队实施方案、ICE-TIM章程以及工作计划展开讨论。本次会议传达了“十五五”循证能力提升的四项核心目标:建设重点病种循证数据库、开展临床研究方案顶层设计、组建专家库培养人才、提升优势病种能力与平台协作网络。会议进一步深化循证能力建设,为落实各单位整合资源优势,构建全国高效协同的研究网络奠定坚实基础,将系统性增强中医药的科学内涵阐释与疗效评价水平,显著提升中医药的服务能力与国际影响力,为中医药现代化及走向世界提供关键支撑。

国际循证传统医学技术共同体(ICE-TIM)工作会合影

六、平行论坛三:证据整合·循证决策

8月17日上午,平行论坛三以“药品临床综合评价技术与决策转化”为主题,聚焦深化医改背景下的药品价值评估挑战,探讨药品临床综合评价的关键技术、医药卫生决策转化等多场景应用方法,破解中医药市场准入等难题,助力中医药服务能力提升。

邀请了来自药品监管科学、药物经济学、医保支付改革等领域的七位权威专家进行专题报告。在专题报告环节,与会专家分享了整合证据链法在中药安全性与有效性评价中的应用,探讨了医疗机构药品费用占比及配备使用情况,解读了药品临床综合评价管理指南及最新工作进展,分析了不同类型药品经济学评价的优劣,聚焦中成药药物经济学评价的实践与发展,并围绕药品临床综合评价与药物治疗路径进行分享。此外,中国中医药循证医学中心代表以《中成药临床综合评价技术指导原则与实践》为题进行了汇报,为中成药临床综合评价的规范化开展及成果转化提供了全面参考。

8月17日上午,平行论坛三以“药品临床综合评价技术与决策转化”为主题,聚焦深化医改背景下的药品价值评估挑战,探讨药品临床综合评价的关键技术、医药卫生决策转化等多场景应用方法,破解中医药市场准入等难题,助力中医药服务能力提升。

邀请了来自药品监管科学、药物经济学、医保支付改革等领域的七位权威专家进行专题报告。在专题报告环节,与会专家分享了整合证据链法在中药安全性与有效性评价中的应用,探讨了医疗机构药品费用占比及配备使用情况,解读了药品临床综合评价管理指南及最新工作进展,分析了不同类型药品经济学评价的优劣,聚焦中成药药物经济学评价的实践与发展,并围绕药品临床综合评价与药物治疗路径进行分享。此外,中国中医药循证医学中心代表以《中成药临床综合评价技术指导原则与实践》为题进行了汇报,为中成药临床综合评价的规范化开展及成果转化提供了全面参考。

中国人民解放军总医院肝病医学部学术委员会主任、全军中医药研究所所长肖小河作报告

中国药科大学国际医药商学院副院长徐伟作报告

国家卫健委卫生发展研究中心卫生技术综合研究室主任郭武栋作报告

北京大学医学部卫生政策与技术评估报告中心副主任陶立波作报告

成都中医药大学公共卫生学院副院长杨练作报告

南京大学医学院附属鼓楼医院药剂科主任药师葛卫红作报告

中国中医药循证医学中心助理研究员张海力作报告

中国中医科学院望京医院副院长魏戌主持

广州中医药大学第一附属医院深汕医院党委书记刘志辉主持

七、平行论坛四:证据精研·新药提质

同日上午,平行论坛四以“多元中药新药研发证据转化与技术创新”为主题,围绕高质量人用经验证据的产生;临床疗效评价的新工具新方法以及复杂疾病背景下的中药临床研究范式创新三大关键方向展开,通过本次论坛深入研讨这些议题,推动中药新药研发的科学化、规范化与高效化。

本次论坛邀请了来自全国中医药、循证医学等领域的七位知名专家学者、高校校长和医院院长作专题报告。在专题报告环节,与会专家分别围绕传统医药的优势、“三结合”审评体系下中药制剂研发与转化的启示、机遇与挑战等方面,分享了最新进展与经验。同时,还以膜性肾病的临床实践为例,探讨了基于经典名方开展科研的启示;并结合证候类新药临床评价思路与方法等内容,展示了循证理念在标准制定与实践中的多维应用。与会专家的报告聚焦中医药理论、人用经验和临床试验相结合的中药注册审评证据体系,通过一系列研讨,旨在促进中药产业优化升级,助力建立符合中药特点的新药创制模式。此外,来自中国中医药循证医学中心的代表,以《“三结合”审评证据体系中医药理论研究体系构建》为主题进行了汇报。

同日上午,平行论坛四以“多元中药新药研发证据转化与技术创新”为主题,围绕高质量人用经验证据的产生;临床疗效评价的新工具新方法以及复杂疾病背景下的中药临床研究范式创新三大关键方向展开,通过本次论坛深入研讨这些议题,推动中药新药研发的科学化、规范化与高效化。

本次论坛邀请了来自全国中医药、循证医学等领域的七位知名专家学者、高校校长和医院院长作专题报告。在专题报告环节,与会专家分别围绕传统医药的优势、“三结合”审评体系下中药制剂研发与转化的启示、机遇与挑战等方面,分享了最新进展与经验。同时,还以膜性肾病的临床实践为例,探讨了基于经典名方开展科研的启示;并结合证候类新药临床评价思路与方法等内容,展示了循证理念在标准制定与实践中的多维应用。与会专家的报告聚焦中医药理论、人用经验和临床试验相结合的中药注册审评证据体系,通过一系列研讨,旨在促进中药产业优化升级,助力建立符合中药特点的新药创制模式。此外,来自中国中医药循证医学中心的代表,以《“三结合”审评证据体系中医药理论研究体系构建》为主题进行了汇报。

广东药科大学副校长肖炜作报告

安徽中医药大学第一附属医院院长杨文明作报告

海南真实世界数据研究院执行院长陈平雁作报告

长江学者、广州中医药大学第一附属医院 副院长杨忠奇作报告

首都医科大学附属北京中医医院常务副院长刘宝利作报告

长江学者、成都中医药大学附属医院副院长唐健元作报告

中国中医药循证医学中心副研究员郭敬作报告

中国中医科学院广安门医院副院长刘龙涛主持

广州医科大学附属第一医院广州呼吸健康研究院副院长杨子峰主持

广州中医药大学第一附属医院白云医院院长周迎春主持

八、院长圆桌论坛:聚焦价值实现与转化

8月17日下午,传统医药证据科学大会院长圆桌论坛接续召开,聚焦“中成药医保目录内遴选与院内价值实现机制探索”和“医疗机构中药制剂的高效转化策略”两大核心议题共同展开高层次对话。

8月17日下午,传统医药证据科学大会院长圆桌论坛接续召开,聚焦“中成药医保目录内遴选与院内价值实现机制探索”和“医疗机构中药制剂的高效转化策略”两大核心议题共同展开高层次对话。

2024世界传统医药大会筹备领导小组副组长、工作组组长秦怀金主持会议

论坛由2024世界传统医药大会筹备领导小组副组长、工作组组长秦怀金主持。论坛邀请了来自北京、天津、上海、安徽、江西、山东、浙江、广州、贵州、陕西、新疆等12个省、直辖市的14家三甲医院的党委书记、院长、副院长参会。参会专家既涵盖中医药临床、药学、医保、科研和管理等多个领域,又覆盖东中西部主要地区,代表性突出,覆盖面广。大家结合各自医院的实践经验和研究成果,为议题研讨提供了多角度、全方位的思路与建议。围绕中成药医保支付与院内应用的价值实现以及医疗机构中药制剂的转化路径等热点问题,深入交流、积极建言。

院长圆桌论坛

在研讨过程中,与会专家形成了初步共识:一是应坚持以临床价值为核心,推动中成药建立涵盖“遴选—使用—评价—优化”的闭环管理机制,逐步健全优势病种识别与医保支付衔接的制度化路径;二是医疗机构中药制剂的高效转化应立足临床需求,科学遴选优质品种,完善质量标准、工艺优化和临床研究设计,并推动跨区域、跨机构的协作模式,不断提升成果转化效率。

本次院长圆桌论坛成果丰硕,不仅总结了制约中成药与医疗机构中药制剂发展的共性难题,也提出了兼顾临床、药学、医保等多部门协同的实践思路。通过科研、医疗、医保与产业的跨界合作,论坛为中成药医保支付政策优化和医疗机构中药制剂高效转化提供了新的思路与参考方向。与会专家一致认为,论坛的成功举办将有助于加快形成系统、可复制、可推广的中医药价值实现路径,进一步推动中医药传承创新与高质量发展。

本次院长圆桌论坛成果丰硕,不仅总结了制约中成药与医疗机构中药制剂发展的共性难题,也提出了兼顾临床、药学、医保等多部门协同的实践思路。通过科研、医疗、医保与产业的跨界合作,论坛为中成药医保支付政策优化和医疗机构中药制剂高效转化提供了新的思路与参考方向。与会专家一致认为,论坛的成功举办将有助于加快形成系统、可复制、可推广的中医药价值实现路径,进一步推动中医药传承创新与高质量发展。

九、高层次人才交流会:跨学科驱动创新

17日下午,高层次人才交流会成功举办。论坛邀请了来自全国中医药、循证医学和标准化等领域的12位专家学者作大会报告,其中超过70%的青年专家荣获国家级人才称号。论坛聚焦多学科交叉驱动中药新药研发的关键技术突破与临床转化路径创新,围绕疾病机制与干预方法、多组学与精准医学研究、循证与标准化方法等方向作专题报告,通过跨学科的深度碰撞促进中医药科研协作和融合创新。此外,来自中国中医药循证医学中心的四位代表,分别以中医药标准化发展、基于循证证据的新冠中医药理论、中成药价值导向定价及标准体系建设等方向为主题进行了汇报。

17日下午,高层次人才交流会成功举办。论坛邀请了来自全国中医药、循证医学和标准化等领域的12位专家学者作大会报告,其中超过70%的青年专家荣获国家级人才称号。论坛聚焦多学科交叉驱动中药新药研发的关键技术突破与临床转化路径创新,围绕疾病机制与干预方法、多组学与精准医学研究、循证与标准化方法等方向作专题报告,通过跨学科的深度碰撞促进中医药科研协作和融合创新。此外,来自中国中医药循证医学中心的四位代表,分别以中医药标准化发展、基于循证证据的新冠中医药理论、中成药价值导向定价及标准体系建设等方向为主题进行了汇报。

长江学者、浙江大学长三角智慧绿洲创新中心主任、浙江大学药学院范骁辉作报告

中国中医科学院西苑医院苏州医院常副院长刘玥作报告

上海市药物(中药)代谢产物研究重点实验室主任周婷婷作报告

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心主任药师高建作报告

长江学者、广东省疾病易感性及中医药研发工程技术研究中心副主任李怡芳作报告

中国中医科学院医学实验中心研究员陈鹏作报告

华中科技大学同济医学院附属协和医院中西医结合科主任胡德胜作报告

广东省中医院乳腺病专科医院副院长王志宇作报告

中国中医药循证医学中心助理研究员刘斌作报告

中国中医药循证医学中心助理研究员刘斌作报告

中国中医药循证医学中心宗星煜博士作报告

中国中医药循证医学中心助理研究员杨一玖作报告

中国中医药循证中心综合办公室主任赵晖主持

南方医科大学南方医院中医科主任赵晓山主持

广东药科大学教授叶得伟主持

广州中医药大学第一附属医院教授主任医师李培武主持

广州中医药大学第一附属医院主任医师詹少锋主持

首届传统医药证据科学大会的成功举办,为传统医药循证研究搭建了高水平交流平台。通过主论坛、平行论坛、闭门会等多环节联动,汇聚国内外顶尖专家智慧,聚焦循证医学与传统医药的融合创新,发布多项“AI+”创新成果,启动关键计划,推动了传统医药循证研究的智能化、标准化与国际化。大会促进了多学科交叉合作,在证据体系构建、新药研发、医保政策等方面形成共识与解决方案,为破解中医药发展瓶颈、提升服务能力与国际影响力提供了关键支撑,助力中医药传承创新与高质量发展,为全球传统医学发展贡献了中国智慧与方案。

首届传统医药证据科学大会(TES)大会

国际传统医学临床试验注册平台运营团队